terça-feira, 16 de março de 2010

segunda-feira, 12 de outubro de 2009

Sente-se porque lá vem história...

"I need no gods or devils, I need no pagan rights..."

"I need no burning crosses to illuminate my nights..."

Não tivera intenção de se aproximar tanto da aldeia: já fora expulso de outras como aquela, sempre escorraçado como um animal doente. O frio e a fome, porém, haviam embotado seu instinto de preservação. Vacilara e deixara-se apanhar por supersticiosos e desesperados aldeões, que acharam naquele andarilho sujo e roto a razão de toda sua desgraça: a praga que os assolava devia ser um aviso dos céus.

Desalentados, os exaltados puseram a se dispersar quando os fracos pingos deram lugar a enormes gotas e pedaços de granizo.

Os relâmpagos que marcaram o horizonte e o som das trovoadas tornaram a hesitante dispersão em fuga: teriam feito algo errado? Enfureceram o Senhor ao invés de apaziguá-Lo? Não haviam sido severos o suficiente? Seriam os aldeões os verdadeiros amaldiçoados?

O andarilho, abandonado à própria sorte, agora repassava seu calvário e tentava se mover, sobreviver. Deixou-se ficar de rosto para cima, recebendo a chuva com surpreendente gratidão. Percebeu que um dos olhos mal captava a luz em volta.

Com custo e dor, procurou se arrastar para um lugar coberto, uma moita à direita, mas o esforço foi demais. Parou para descansar e chorou.

Tentou se lembrar de alguma velha oração: palavras que ouvira um dia com desatenção. Vasculhava a memória: casamentos, funerais, palavras sussurradas pela mãe, celebrações diversas, litanias perdidas numa outra vida. Nada.

Não se recordava também das estranhas rezas, de estranhos povos, que presenciara várias vezes em sua vida de andarilho.

Nem foi capaz de evocar a ladainha das mulheres que haviam se prostrado em frente a sua casa, e que lá ficariam até que sua família fosse obrigada a fugir dali, sob pedradas e cusparadas.

Pensou em um deus, o deus de sua mãe – e não o de seu pai –, negligenciado desde muito e motivo de troça e escárnio; e no qual nunca confiara e em quem raramente acreditara.

Antes de desfalecer e se entregar, desesperado, rezou como pôde: com palavras improvisadas e sentimentos sinceros e pediu por sua vida e por sua alma; e implorou e, arrependido, prometeu. Jurou tornar-se alguém digno caso vivesse; e se por fim não fosse merecedor, que pudesse, ao menos, deixar algo de bom e positivo para trás.

A chuva amainou um pouco, e o andarilho foi diminuindo lentamente a respiração, até expirar sem ruído.

O corpo permaneceu no local por muitos dias, até que a natureza se encarregasse de dar-lhe fim. Os supersticiosos aldeões procuraram manter-se afastados, apenas algumas crianças mais destemidas e curiosas se aventuraram ao local. Algumas delas disseram, antes de apanharem dos pais temerosos, que parecia que bichos não haviam atacado o cadáver e que o cheiro que exalava não era de carniça: um cheiro esquisito, doce. O lugar tornou-se então proibido, amaldiçoado, sendo aos poucos esquecido.

Muitos anos depois, quando alguns exaustos cavaleiros, a caminho de alguma cruzada, pernoitaram no local, um deles reconheceu no solo uma silhueta humana claramente delineada, margeada por vegetação mais alta: em seu centro, ramos de pequenas flores coloridas se misturavam a uma gramínea bastante verde.

Acharam estranho e curioso. O que seria? Por quem seria? Foram embora no dia seguinte ainda intrigados com o fenômeno.

A notícia se espalhou.

Numa noite, depois que uns curiosos deixaram o local – indecisos entre o milagre e o embuste –, aldeões, liderados por um clérigo qualquer, se aproximaram e salgaram a terra com vigor, tentando apagar os últimos vestígios indesejáveis de uma aberração da natureza, de uma das artimanhas do demônio.

A princípio, o sal na superfície matou a vegetação; depois que penetrou no solo, impediu que qualquer planta voltasse a crescer no lugar durante anos e anos. Exceto no local da silhueta: o sal não afetou a mancha vegetal em forma humana.

Viajantes e camponeses decidiram então que era um milagre, e devotos e peregrinos tornaram a estrada que por ali passava um caminho obrigatório. E logo surgiram explicações e lendas sobre a silhueta, que foi atribuída a santos e mártires, a heróis e guerreiros, a anjos e patriarcas.

E não demorou muito para que alguns padres se apossassem do sítio e o declarassem como um marco da presença de Deus na terra e, por conseguinte, um bem da igreja; assim como não demorou para que uma capela começasse a ser erguida no local.

E não seria uma capela qualquer: pedras vindo de longe, enormes, fariam suas paredes; artistas dos mais talentosos produziriam seus afrescos; ouro e prata comporiam seu altar e os petrechos utilizados na Santa Missa: seria a maior já construída, e tudo sob a Graça Divina.

Mas os bárbaros, quando vieram, pouco se importaram; e saquearam tudo à sua volta, derrubando, queimando, estuprando, degolando e escravizando. E, num escárnio supremo, ainda utilizaram o canteiro de obras da capela como sede transitória, não podendo ver a silhueta, agora encoberta com os destroços de sua fúria.

E nem os mouros, gerações depois, se preocuparam em vasculhar os escombros, que foram aterrados para a construção de uma bela mesquita.

E muito menos os cristãos, ao reconquistarem território perdido e tomarem a mesquita, se lembraram das lendas e das histórias, e o prédio transformou-se – através do tempo – de mesquita em quartel, de residência nobiliárquica em mosteiro, de hospital em seminário, de prédio público em museu.

Mas há quem diga – velhos guias e antigos zeladores possivelmente –, aos sussurros e somente para uns poucos confiáveis, que num dos vários túneis construídos sob a edificação ao longo de décadas – um dos mais estreitos e esquecidos, sob o lado oeste do prédio – pode-se presenciar um fenômeno curioso: uma leve penugem de musgo de um verde muito claro, que parece crescer somente ali, no chão de pedra antiga, e cujo traçado lembra, estranhamente, uma silhueta humana.

"I need no burning crosses to illuminate my nights..."

A chuva que espantou a turba foi a mesma que o despertou: sentia agora o frio que avançava lentamente pelo corpo. Tentou se mover mas as pernas não reagiram; um braço estava inchado e pendia inerte, com a mão retorcida e os dedos intumescidos, quase negros. O outro braço, rasgado do pulso ao ombro, vertia sangue que se misturava à água que caia em gotas pesadas e granizo doloroso.

Ainda de bruços, procurou virar o corpo com o braço lacerado. O cotovelo cravou-se na lama e afundou um pouco: sua cabeça pendente foi de encontro ao solo, ao gosto da terra. Cuspiu fragmentos de tecido, esterco e alguns dentes. Fez nova tentativa, utilizando o resto de força que não ruíra com as pancadas, e conseguiu encarar a chuva, que lavou-lhe a sujeira dos olhos, enquanto bufava de dor e cansaço.

Descansou por alguns minutos, querendo ajustar os sentidos, e ergueu um pouco a cabeça, mirando as pernas insensíveis em posições inesperadas e desajeitadas. Apoiou-se no braço inchado e uma dor profunda cortou seu ombro e foi morrer do outro lado do peito, fazendo-o emitir um gemido – quase um guinchado, um miado estridente – não humano.

Naquela posição não conseguia manter os olhos abertos devido à chuva, mas abriu a boca arrebentada e deixou a água escorrer pela garganta, lavando a mistura acre acumulada. O gosto de sangue era mais forte que o de esterco. Após algum tempo expeliu uma boa quantidade de dejetos que haviam se juntado no estômago. Não se lembrava do que o haviam obrigado a engolir. Recordava pouco da surra, do chicote e das queimaduras, mas conseguia sentir as imprecações e os insultos, apesar do zumbido e do berro agudo dos tímpanos perfurados.

Ainda de bruços, procurou virar o corpo com o braço lacerado. O cotovelo cravou-se na lama e afundou um pouco: sua cabeça pendente foi de encontro ao solo, ao gosto da terra. Cuspiu fragmentos de tecido, esterco e alguns dentes. Fez nova tentativa, utilizando o resto de força que não ruíra com as pancadas, e conseguiu encarar a chuva, que lavou-lhe a sujeira dos olhos, enquanto bufava de dor e cansaço.

Descansou por alguns minutos, querendo ajustar os sentidos, e ergueu um pouco a cabeça, mirando as pernas insensíveis em posições inesperadas e desajeitadas. Apoiou-se no braço inchado e uma dor profunda cortou seu ombro e foi morrer do outro lado do peito, fazendo-o emitir um gemido – quase um guinchado, um miado estridente – não humano.

Naquela posição não conseguia manter os olhos abertos devido à chuva, mas abriu a boca arrebentada e deixou a água escorrer pela garganta, lavando a mistura acre acumulada. O gosto de sangue era mais forte que o de esterco. Após algum tempo expeliu uma boa quantidade de dejetos que haviam se juntado no estômago. Não se lembrava do que o haviam obrigado a engolir. Recordava pouco da surra, do chicote e das queimaduras, mas conseguia sentir as imprecações e os insultos, apesar do zumbido e do berro agudo dos tímpanos perfurados.

Não tivera intenção de se aproximar tanto da aldeia: já fora expulso de outras como aquela, sempre escorraçado como um animal doente. O frio e a fome, porém, haviam embotado seu instinto de preservação. Vacilara e deixara-se apanhar por supersticiosos e desesperados aldeões, que acharam naquele andarilho sujo e roto a razão de toda sua desgraça: a praga que os assolava devia ser um aviso dos céus.

As cicatrizas em sua testa eram como o próprio estigma de Caim; a orelha retalhada incriminava ainda mais: seria ele, afinal, o Judeu Errante, amaldiçoado a vagar pela Terra até o Juízo Final? “É ele, é ele... é o Judeu...” berraram. Já que em sua aparência nada encontraram que negasse sua suposta identidade: barba sebenta, cabelos longos e imundos, nariz quebrado – “...nariz de judeu, nariz de judeu...” – e a derradeira vestimenta malcheirosa e, por isso, característica, resgatada há dias de um cadáver de um velho.

Era “Ele”, era o Judeu Errante a levar desgraça e morte por onde passava. Era “Ele”, o desgraçado, o impuro, o maldito, o rejeitado, o culpado.

Era “Ele”, era o Judeu Errante a levar desgraça e morte por onde passava. Era “Ele”, o desgraçado, o impuro, o maldito, o rejeitado, o culpado.

O populacho então arrastou o andarilho para o centro da aldeia, para diante dum sacerdote que aspergiu água benta, misturada à saliva que cuspia, enquanto vociferava, pedia e ameaçava, recorrendo à clemência do Todo Poderoso e garantindo martírio ao apavorado bode expiatório, numa fúria beata e psicótica.

Condenação imposta e louvada, iniciaram prontamente a expiação que pedia suplício, sevícias e humilhação: chutes, cusparadas, chicotadas, xingamentos, maldições. Pancadas quebraram ossos. Metal perfurou e cortou carne. Empurraram fezes por sua garganta; queimaram seus pés e suas roupas, e apagaram o fogo com urina. Tentaram pregar suas mãos às costas.

Decidiram tirá-lo da aldeia. Levariam o desgraçado para queimá-lo longe dali, num lugar mais acima, no vale, nos vestígios de uma velha construção de colunas derrubadas e parcialmente enterradas – um templo arcaico, o lar de antigos demônios e certamente a toca de muitos males e maldições.

Arrastado por léguas, já havia desfalecido quando teve a espinha partida por uma pedra. Procuraram diminuir as agressões: precisavam dele vivo para que seus berros de dor e arrependimento fossem ouvidos no Firmamento. Assim, Deus aceitaria que eram um povo temente e obediente, servos e propagadores da Palavra.

Madeira foi reunida no caminho e, chegando ao local escolhido, puseram-se a montar a pira para a imolação. Alguns tentaram fazê-lo tornar à consciência, mas em vão.

Em alguns minutos poderiam ter um fogo alto, forte e bem visível, digno do pecado a ser expiado, mas a chuva veio subitamente e com força.

Condenação imposta e louvada, iniciaram prontamente a expiação que pedia suplício, sevícias e humilhação: chutes, cusparadas, chicotadas, xingamentos, maldições. Pancadas quebraram ossos. Metal perfurou e cortou carne. Empurraram fezes por sua garganta; queimaram seus pés e suas roupas, e apagaram o fogo com urina. Tentaram pregar suas mãos às costas.

Decidiram tirá-lo da aldeia. Levariam o desgraçado para queimá-lo longe dali, num lugar mais acima, no vale, nos vestígios de uma velha construção de colunas derrubadas e parcialmente enterradas – um templo arcaico, o lar de antigos demônios e certamente a toca de muitos males e maldições.

Arrastado por léguas, já havia desfalecido quando teve a espinha partida por uma pedra. Procuraram diminuir as agressões: precisavam dele vivo para que seus berros de dor e arrependimento fossem ouvidos no Firmamento. Assim, Deus aceitaria que eram um povo temente e obediente, servos e propagadores da Palavra.

Madeira foi reunida no caminho e, chegando ao local escolhido, puseram-se a montar a pira para a imolação. Alguns tentaram fazê-lo tornar à consciência, mas em vão.

Em alguns minutos poderiam ter um fogo alto, forte e bem visível, digno do pecado a ser expiado, mas a chuva veio subitamente e com força.

Desalentados, os exaltados puseram a se dispersar quando os fracos pingos deram lugar a enormes gotas e pedaços de granizo.

Os relâmpagos que marcaram o horizonte e o som das trovoadas tornaram a hesitante dispersão em fuga: teriam feito algo errado? Enfureceram o Senhor ao invés de apaziguá-Lo? Não haviam sido severos o suficiente? Seriam os aldeões os verdadeiros amaldiçoados?

O andarilho, abandonado à própria sorte, agora repassava seu calvário e tentava se mover, sobreviver. Deixou-se ficar de rosto para cima, recebendo a chuva com surpreendente gratidão. Percebeu que um dos olhos mal captava a luz em volta.

Com custo e dor, procurou se arrastar para um lugar coberto, uma moita à direita, mas o esforço foi demais. Parou para descansar e chorou.

Tentou se lembrar de alguma velha oração: palavras que ouvira um dia com desatenção. Vasculhava a memória: casamentos, funerais, palavras sussurradas pela mãe, celebrações diversas, litanias perdidas numa outra vida. Nada.

Não se recordava também das estranhas rezas, de estranhos povos, que presenciara várias vezes em sua vida de andarilho.

Nem foi capaz de evocar a ladainha das mulheres que haviam se prostrado em frente a sua casa, e que lá ficariam até que sua família fosse obrigada a fugir dali, sob pedradas e cusparadas.

Pensou em um deus, o deus de sua mãe – e não o de seu pai –, negligenciado desde muito e motivo de troça e escárnio; e no qual nunca confiara e em quem raramente acreditara.

Antes de desfalecer e se entregar, desesperado, rezou como pôde: com palavras improvisadas e sentimentos sinceros e pediu por sua vida e por sua alma; e implorou e, arrependido, prometeu. Jurou tornar-se alguém digno caso vivesse; e se por fim não fosse merecedor, que pudesse, ao menos, deixar algo de bom e positivo para trás.

A chuva amainou um pouco, e o andarilho foi diminuindo lentamente a respiração, até expirar sem ruído.

O corpo permaneceu no local por muitos dias, até que a natureza se encarregasse de dar-lhe fim. Os supersticiosos aldeões procuraram manter-se afastados, apenas algumas crianças mais destemidas e curiosas se aventuraram ao local. Algumas delas disseram, antes de apanharem dos pais temerosos, que parecia que bichos não haviam atacado o cadáver e que o cheiro que exalava não era de carniça: um cheiro esquisito, doce. O lugar tornou-se então proibido, amaldiçoado, sendo aos poucos esquecido.

Muitos anos depois, quando alguns exaustos cavaleiros, a caminho de alguma cruzada, pernoitaram no local, um deles reconheceu no solo uma silhueta humana claramente delineada, margeada por vegetação mais alta: em seu centro, ramos de pequenas flores coloridas se misturavam a uma gramínea bastante verde.

Acharam estranho e curioso. O que seria? Por quem seria? Foram embora no dia seguinte ainda intrigados com o fenômeno.

A notícia se espalhou.

Numa noite, depois que uns curiosos deixaram o local – indecisos entre o milagre e o embuste –, aldeões, liderados por um clérigo qualquer, se aproximaram e salgaram a terra com vigor, tentando apagar os últimos vestígios indesejáveis de uma aberração da natureza, de uma das artimanhas do demônio.

A princípio, o sal na superfície matou a vegetação; depois que penetrou no solo, impediu que qualquer planta voltasse a crescer no lugar durante anos e anos. Exceto no local da silhueta: o sal não afetou a mancha vegetal em forma humana.

Viajantes e camponeses decidiram então que era um milagre, e devotos e peregrinos tornaram a estrada que por ali passava um caminho obrigatório. E logo surgiram explicações e lendas sobre a silhueta, que foi atribuída a santos e mártires, a heróis e guerreiros, a anjos e patriarcas.

E não demorou muito para que alguns padres se apossassem do sítio e o declarassem como um marco da presença de Deus na terra e, por conseguinte, um bem da igreja; assim como não demorou para que uma capela começasse a ser erguida no local.

E não seria uma capela qualquer: pedras vindo de longe, enormes, fariam suas paredes; artistas dos mais talentosos produziriam seus afrescos; ouro e prata comporiam seu altar e os petrechos utilizados na Santa Missa: seria a maior já construída, e tudo sob a Graça Divina.

Mas os bárbaros, quando vieram, pouco se importaram; e saquearam tudo à sua volta, derrubando, queimando, estuprando, degolando e escravizando. E, num escárnio supremo, ainda utilizaram o canteiro de obras da capela como sede transitória, não podendo ver a silhueta, agora encoberta com os destroços de sua fúria.

E nem os mouros, gerações depois, se preocuparam em vasculhar os escombros, que foram aterrados para a construção de uma bela mesquita.

E muito menos os cristãos, ao reconquistarem território perdido e tomarem a mesquita, se lembraram das lendas e das histórias, e o prédio transformou-se – através do tempo – de mesquita em quartel, de residência nobiliárquica em mosteiro, de hospital em seminário, de prédio público em museu.

Mas há quem diga – velhos guias e antigos zeladores possivelmente –, aos sussurros e somente para uns poucos confiáveis, que num dos vários túneis construídos sob a edificação ao longo de décadas – um dos mais estreitos e esquecidos, sob o lado oeste do prédio – pode-se presenciar um fenômeno curioso: uma leve penugem de musgo de um verde muito claro, que parece crescer somente ali, no chão de pedra antiga, e cujo traçado lembra, estranhamente, uma silhueta humana.

That's all folks...

Oam patapai

segunda-feira, 24 de agosto de 2009

Eu não sou supersticioso...

"If your head is alright, you don't need binoculars to see the light..."

Comentário quase aleatório: Obviamente, tolerar a religião alheia não significa aceitar sua existência. Então, já que não é possível combater o direito do cidadão de comungar na crença “errada”, o verdadeiro homem de fé deve apenas lamentar sua ignorância (além de zombar dela a portas fechadas) e rezar para que Papai do Céu dê uma lição nesse pecador-apóstata-bárbaro-pagão-filho-da-puta, de preferência fodendo a vida do desgraçado, somente para poder, depois, fingir pena mas olhar como quem diz “Bem feito.” Fim do comentário.

Por hoje é só pessoal........

Oam patapai

Engraçado. Na maioria das vezes, quando digo para as pessoas que não tenho religião, ou – quando quero encher o saco de algum “carola” – digo que não sou supersticioso e, logo, não acredito em Deus, as reações costumam se resumir a duas posturas: ou ficam chocados, ofendidos ou mesmo assustados com a minha “cara de pau”, me chamando de maluco, irresponsável, pecador, e por aí vai; ou então me encaram com aquela condescendência geralmente dirigida a crianças e retardados em geral, sendo que quase posso ouvir os pensamentos de “...ah... coitado, ele não sabe de nada, e parecia tão inteligente...”

As duas são bastante irritantes, mas tudo bem: temos que tolerar o próximo, já que retaliar dá muito trabalho e eu tenho mais o que fazer (brincadeirinha...).

Poucos foram os que não se espantaram ou que realmente ficaram interessados na minha escolha. Bons debates surgiram até.

O que torna isso interessante é que parece mais fácil tolerar uma religião diferente da sua do que alguém que não possui religião ou não acredita em Deus e nem em suas variantes.

Curioso, não é mesmo?

As duas são bastante irritantes, mas tudo bem: temos que tolerar o próximo, já que retaliar dá muito trabalho e eu tenho mais o que fazer (brincadeirinha...).

Poucos foram os que não se espantaram ou que realmente ficaram interessados na minha escolha. Bons debates surgiram até.

O que torna isso interessante é que parece mais fácil tolerar uma religião diferente da sua do que alguém que não possui religião ou não acredita em Deus e nem em suas variantes.

Curioso, não é mesmo?

Comentário quase aleatório: Obviamente, tolerar a religião alheia não significa aceitar sua existência. Então, já que não é possível combater o direito do cidadão de comungar na crença “errada”, o verdadeiro homem de fé deve apenas lamentar sua ignorância (além de zombar dela a portas fechadas) e rezar para que Papai do Céu dê uma lição nesse pecador-apóstata-bárbaro-pagão-filho-da-puta, de preferência fodendo a vida do desgraçado, somente para poder, depois, fingir pena mas olhar como quem diz “Bem feito.” Fim do comentário.

Por hoje é só pessoal........

Oam patapai

terça-feira, 18 de agosto de 2009

O outro lado

"Some people say my love cannot be true..."

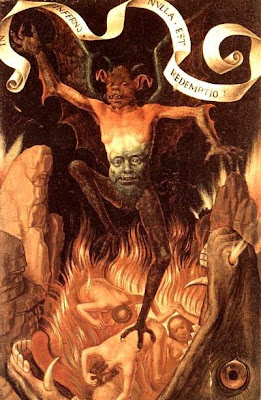

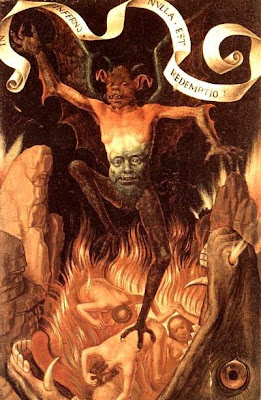

Entrevistador: Então, se todos os seres que você chama de “essenciais”, sejam angelicais ou não, surgem do mesmo “tecido primordial”, da própria “vontade suprema”, como é que se pode reconhecer quem é anjo ou quem é demônio? Dá para diferenciar um do outro?

Lúcifer: Claro que sim. É muito fácil, na verdade. Óbvio até: o demônio é sempre aquele que tem o "pau" maior... (gargalhadas)

Seria muito bom se pudéssemos todos conhecer a versão do "perdedor", não é mesmo?

Passar o microfone para o "invejoso", o "inimigo" e ouvir seu lado da história.

Pode até ser tudo mentira, mas que deve ser engraçado, isso deve...

Não que Deus não tenha senso de humor. Ele tem (Abraão que o diga). Religiosos em geral é que costumam ser mal-humorados...

E freiras não têm graça...

Entrevistador: Então, se todos os seres que você chama de “essenciais”, sejam angelicais ou não, surgem do mesmo “tecido primordial”, da própria “vontade suprema”, como é que se pode reconhecer quem é anjo ou quem é demônio? Dá para diferenciar um do outro?

Lúcifer: Claro que sim. É muito fácil, na verdade. Óbvio até: o demônio é sempre aquele que tem o "pau" maior... (gargalhadas)

Seria muito bom se pudéssemos todos conhecer a versão do "perdedor", não é mesmo?

Passar o microfone para o "invejoso", o "inimigo" e ouvir seu lado da história.

Pode até ser tudo mentira, mas que deve ser engraçado, isso deve...

Não que Deus não tenha senso de humor. Ele tem (Abraão que o diga). Religiosos em geral é que costumam ser mal-humorados...

E freiras não têm graça...

Oam patapai...

quinta-feira, 13 de agosto de 2009

Crisis? What crisis?

"Just when you thought it was safe to go back to the water..."

Sofrendo com um caso de bloqueio agudo, resolvi apelar... a letra é boa e reveladora... então lá vai:

Just for the Record

(letra: Derek William Dick, um escocês beberrão; música: Marillion )

Many's the time I've been thinking about changing my ways

But when it gets right down to it it's the same drunken haze

I'm serving a sentence to write life's sentences

It's only when I'm out of it I make sense of this

Just for the record I'm gonna put it down

Just for the record I'm gonna change my life around

Just a revolutionary with a pseudonym

Just a bar room dancer on my final fling

Just another writer paying off my dues

Just finding inspiration, well that's my excuse

Just for the record I'm gonna put it down

Just for the record I'm gonna change my life around

Just another empty gesture with an empty glass

Just another comic actor behind a tragic mask

But I've got no discipline got no self control

Just a little less painful here when my back's against the wall

It's too late, I found, it's too far, I'm in two minds

Both of them are out of it at the bar

When you say I got a problem that's a certainty

But I can put it all right down to eccentricity

It's just for the record it's just a passing phase

Just for the record

I can stop any day

------------------------------------

Como já disse Luis Fernando Verissimo: "...assunto é uma parte do boi, hoje muito escassa..."

Oam patapai

Sofrendo com um caso de bloqueio agudo, resolvi apelar... a letra é boa e reveladora... então lá vai:

Just for the Record

(letra: Derek William Dick, um escocês beberrão; música: Marillion )

Many's the time I've been thinking about changing my ways

But when it gets right down to it it's the same drunken haze

I'm serving a sentence to write life's sentences

It's only when I'm out of it I make sense of this

Just for the record I'm gonna put it down

Just for the record I'm gonna change my life around

Just a revolutionary with a pseudonym

Just a bar room dancer on my final fling

Just another writer paying off my dues

Just finding inspiration, well that's my excuse

Just for the record I'm gonna put it down

Just for the record I'm gonna change my life around

Just another empty gesture with an empty glass

Just another comic actor behind a tragic mask

But I've got no discipline got no self control

Just a little less painful here when my back's against the wall

It's too late, I found, it's too far, I'm in two minds

Both of them are out of it at the bar

When you say I got a problem that's a certainty

But I can put it all right down to eccentricity

It's just for the record it's just a passing phase

Just for the record

I can stop any day

------------------------------------

Como já disse Luis Fernando Verissimo: "...assunto é uma parte do boi, hoje muito escassa..."

Oam patapai

quinta-feira, 6 de agosto de 2009

It was 64 years ago today...

"Reflex in the sky warn you you're gonna die..."

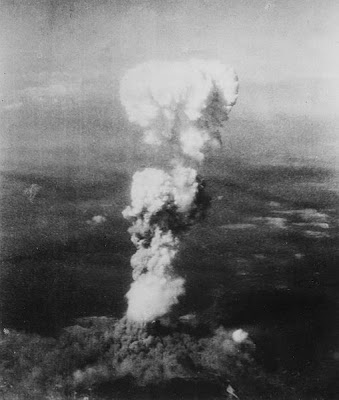

Há 64 anos, às 8h15 da manhã no horário local, cerca de 600 metros acima do solo, uns 240 metros fora do alvo, 57 segundos após ser despejado pela tripulação do Enola Gay – um B-29 norte-americano comandado pelo coronel Paul Tibbets e batizado em homenagem à sua mãe –, o artefato conhecido como Little Boy, uma bomba de fissão contendo 60 kg de urânio-235, explodiu em Hiroshima, no Japão, dando um início dramático à Era Nuclear.

O evento, assim como aquele que ocorreria a 9 de agosto de 1945, dentro de três dias, em Nagasaki, ajudou a por fim à Segunda Guerra Mundial, após seis anos de lutas, massacres, bombardeios e resistência; quatro anos depois da entrada dos Estados Unidos no conflito e passados quatro meses da rendição alemã, já que o Império Japonês não era páreo para a “nova arma”.

Milhares de habitantes de Hiroshima morreram instantaneamente (entre 70 e 100 mil), e outros 100 mil, aproximadamente, morreriam nos próximos dias vitimados pelos efeitos da radiação, pelas queimaduras, pela fome, pela sede, pelos incêndios que varreram a cidade e pela falta de atendimento médico.

Inúmeros outros ainda pereceriam nos anos subsequentes devido às sequelas da exposição à radioatividade liberada pela bomba.

As primeiras horas após a explosão foram simplesmente indescritíveis: pessoas soterradas em suas casas pediam socorro inutilmente enquanto incêndios se alastravam pela madeira das construções; queimados e feridos percorriam as ruas como zumbis; os que haviam conseguido escapar ao calor e à destruição inicial buscavam lugares considerados seguros ou os hospitais, que começavam a lotar com feridos e desesperados (não havia médicos ou enfermeiras o suficiente). O atendimento médico adequado levaria dias para ser disponibilizado: aquilo era só o começo do inferno.

---------------------------------

Com a guerra se aproximando do fim após a rendição nazista, devido ao avanço aliado no Pacífico, principalmente o americano, que empurrava os japoneses de volta ao solo nativo, cogitou-se a invasão do Japão.

Histórias são contadas acerca dos motivos que levaram o presidente Truman a autorizar a destruição de Hiroshima e Nagasaki, entre elas, a de que uma invasão por terra do território japonês custaria muitas vidas americanas, já que o Japão se preparava para esse evento, com treinamento de civis (sejam mulheres ou adolescentes) para resistência ao invasor.

O comando norte-americano já ficara impressionado com o espírito de luta do soldado japonês, que nunca se rendia e que lutava até o fim de suas forças. Invasões de lugares como Tarawa e Okinawa tornaram-se verdadeiros massacres: os soldados preferiam a morte à rendição, assim como os civis – convencidos de que seriam torturados e mortos de qualquer maneira pelos soldados do Tio Sam –, que se imolavam às centenas, levando junto seus familiares.

A invasão da ilha japonesa prenunciava um número recorde de baixas no exército e um número ainda maior de baixas civis. Tinham que encontrar outra opção.

Hiroshima fora escolhida, assim como os alvos secundários (Nagasaki e Kokura), devido a sua localização e ao fato de que não houvera nenhum tipo de bombardeio na cidade (sendo assim, os efeitos da bomba A poderiam ser estudados com mais precisão). Tóquio fora descartada devido ao receio de se destruir a capital de um país que, no futuro, poderia um aliado contra os comunistas, e ao fato de que já estava bastante destruída (mais gente morreu durante os bombardeios incendiários de Tóquio do que com as bombas atômicas: as construções no Japão eram, tradicionalmente, de madeira, bambu e papel de arroz).

--------------------------------------

Os japoneses demoraram a entender o que acontecera. Várias teorias apareceram para explicar o ataque, mas foi somente após um pronunciamento do presidente americano que os cientistas e militares nipônicos começaram a entender o tamanho da ameaça. O Império Japonês se renderia poucos dias depois do bombardeio a Nagasaki (Kokura era o alvo secundário no primeiro ataque e o principal do segundo, mas escapou: o céu claro sobre os alvos indicava qual cidade deveria ser atingida). Um pronunciamento do Imperador Hiroito, transmitido por rádio, comunicou a rendição aos americanos.

Com a capitulação nipônica, os vencedores logo desceram no país e se engajaram em seus papéis de “benévolos” conquistadores, o que incluía ajuda emergencial às cidades atingidas pelas bombas atômicas: os japoneses não tinham condições apropriadas de tratar dos atingidos. Cientistas e médicos aliados dirigiram-se a Hiroshima e Nagasaki às centenas, para tratar e estudar os efeitos do bombardeio.

As vítimas que sobreviveram aos estragos causados por Little Boy e seu amigo Fat Man (a bomba de Nagasaki, que continha 6,5 kg de plutônio 239) ganharam a alcunha de “hibakusha”, algo como “pessoas afetadas pela explosão”, mas demoraram anos para receber algum reconhecimento ou qualquer ajuda do governo.

Muitas pessoas tiveram suas vidas tão marcadas que – numa sociedade onde a aparência conta bastante e qualquer coisa pode ser motivo de vergonha –, nunca se casaram ou tiveram filhos, tanto com medo da discriminação quanto dos efeitos retardados da radiação. Humilhação, vergonha e sofrimento foram, em diversos casos, perenes.

--------------------------------

Em maio de 1946, poucos meses após os eventos que iniciaram a Era Nuclear, um jornalista americano chega ao Japão resolvido a escrever uma matéria sobre os efeitos das bombas, a ser publicada no primeiro “aniversário” do evento.

John Hersey, filho de missionários americanos e nascido na China, começa então sua pesquisa e resolve escrever a história de seis sobreviventes: duas mulheres e quatro homens, sendo um deles um padre jesuíta alemão.

A reportagem foi publicada em 30 de agosto de 1946 na revista New Yorker e tornou-se um fenômeno do jornalismo. Os 300.000 exemplares praticamente desapareceram das bancas; vários jornais pediram autorização para republicar a matéria; rádios transmitiam trechos ou mesmo todo o conteúdo.

Quarenta anos depois, Hersey voltou ao Japão para complementar sua reportagem e entrevistou novamente os que ainda viviam e seus familiares.

A matéria de John Hersey, transformada num livro chamado simplesmente “Hiroshima”, é considerada um clássico do jornalismo e encontra-se disponível até hoje, com várias edições e reimpressões, estando sempre entre os primeiros lugares nas enquetes e pesquisas sobre as grandes reportagens já publicadas em língua inglesa.

A mais nova edição brasileira ficou a cargo da Companhia Das Letras, que a publicou em sua coleção “Jornalismo Literário”, e pode ser encontrada nas boas livrarias.

That’s it...

Oam patapai

Há 64 anos, às 8h15 da manhã no horário local, cerca de 600 metros acima do solo, uns 240 metros fora do alvo, 57 segundos após ser despejado pela tripulação do Enola Gay – um B-29 norte-americano comandado pelo coronel Paul Tibbets e batizado em homenagem à sua mãe –, o artefato conhecido como Little Boy, uma bomba de fissão contendo 60 kg de urânio-235, explodiu em Hiroshima, no Japão, dando um início dramático à Era Nuclear.

O evento, assim como aquele que ocorreria a 9 de agosto de 1945, dentro de três dias, em Nagasaki, ajudou a por fim à Segunda Guerra Mundial, após seis anos de lutas, massacres, bombardeios e resistência; quatro anos depois da entrada dos Estados Unidos no conflito e passados quatro meses da rendição alemã, já que o Império Japonês não era páreo para a “nova arma”.

Milhares de habitantes de Hiroshima morreram instantaneamente (entre 70 e 100 mil), e outros 100 mil, aproximadamente, morreriam nos próximos dias vitimados pelos efeitos da radiação, pelas queimaduras, pela fome, pela sede, pelos incêndios que varreram a cidade e pela falta de atendimento médico.

Inúmeros outros ainda pereceriam nos anos subsequentes devido às sequelas da exposição à radioatividade liberada pela bomba.

As primeiras horas após a explosão foram simplesmente indescritíveis: pessoas soterradas em suas casas pediam socorro inutilmente enquanto incêndios se alastravam pela madeira das construções; queimados e feridos percorriam as ruas como zumbis; os que haviam conseguido escapar ao calor e à destruição inicial buscavam lugares considerados seguros ou os hospitais, que começavam a lotar com feridos e desesperados (não havia médicos ou enfermeiras o suficiente). O atendimento médico adequado levaria dias para ser disponibilizado: aquilo era só o começo do inferno.

---------------------------------

Com a guerra se aproximando do fim após a rendição nazista, devido ao avanço aliado no Pacífico, principalmente o americano, que empurrava os japoneses de volta ao solo nativo, cogitou-se a invasão do Japão.

Histórias são contadas acerca dos motivos que levaram o presidente Truman a autorizar a destruição de Hiroshima e Nagasaki, entre elas, a de que uma invasão por terra do território japonês custaria muitas vidas americanas, já que o Japão se preparava para esse evento, com treinamento de civis (sejam mulheres ou adolescentes) para resistência ao invasor.

O comando norte-americano já ficara impressionado com o espírito de luta do soldado japonês, que nunca se rendia e que lutava até o fim de suas forças. Invasões de lugares como Tarawa e Okinawa tornaram-se verdadeiros massacres: os soldados preferiam a morte à rendição, assim como os civis – convencidos de que seriam torturados e mortos de qualquer maneira pelos soldados do Tio Sam –, que se imolavam às centenas, levando junto seus familiares.

A invasão da ilha japonesa prenunciava um número recorde de baixas no exército e um número ainda maior de baixas civis. Tinham que encontrar outra opção.

Hiroshima fora escolhida, assim como os alvos secundários (Nagasaki e Kokura), devido a sua localização e ao fato de que não houvera nenhum tipo de bombardeio na cidade (sendo assim, os efeitos da bomba A poderiam ser estudados com mais precisão). Tóquio fora descartada devido ao receio de se destruir a capital de um país que, no futuro, poderia um aliado contra os comunistas, e ao fato de que já estava bastante destruída (mais gente morreu durante os bombardeios incendiários de Tóquio do que com as bombas atômicas: as construções no Japão eram, tradicionalmente, de madeira, bambu e papel de arroz).

--------------------------------------

Os japoneses demoraram a entender o que acontecera. Várias teorias apareceram para explicar o ataque, mas foi somente após um pronunciamento do presidente americano que os cientistas e militares nipônicos começaram a entender o tamanho da ameaça. O Império Japonês se renderia poucos dias depois do bombardeio a Nagasaki (Kokura era o alvo secundário no primeiro ataque e o principal do segundo, mas escapou: o céu claro sobre os alvos indicava qual cidade deveria ser atingida). Um pronunciamento do Imperador Hiroito, transmitido por rádio, comunicou a rendição aos americanos.

Com a capitulação nipônica, os vencedores logo desceram no país e se engajaram em seus papéis de “benévolos” conquistadores, o que incluía ajuda emergencial às cidades atingidas pelas bombas atômicas: os japoneses não tinham condições apropriadas de tratar dos atingidos. Cientistas e médicos aliados dirigiram-se a Hiroshima e Nagasaki às centenas, para tratar e estudar os efeitos do bombardeio.

As vítimas que sobreviveram aos estragos causados por Little Boy e seu amigo Fat Man (a bomba de Nagasaki, que continha 6,5 kg de plutônio 239) ganharam a alcunha de “hibakusha”, algo como “pessoas afetadas pela explosão”, mas demoraram anos para receber algum reconhecimento ou qualquer ajuda do governo.

Muitas pessoas tiveram suas vidas tão marcadas que – numa sociedade onde a aparência conta bastante e qualquer coisa pode ser motivo de vergonha –, nunca se casaram ou tiveram filhos, tanto com medo da discriminação quanto dos efeitos retardados da radiação. Humilhação, vergonha e sofrimento foram, em diversos casos, perenes.

--------------------------------

Em maio de 1946, poucos meses após os eventos que iniciaram a Era Nuclear, um jornalista americano chega ao Japão resolvido a escrever uma matéria sobre os efeitos das bombas, a ser publicada no primeiro “aniversário” do evento.

John Hersey, filho de missionários americanos e nascido na China, começa então sua pesquisa e resolve escrever a história de seis sobreviventes: duas mulheres e quatro homens, sendo um deles um padre jesuíta alemão.

A reportagem foi publicada em 30 de agosto de 1946 na revista New Yorker e tornou-se um fenômeno do jornalismo. Os 300.000 exemplares praticamente desapareceram das bancas; vários jornais pediram autorização para republicar a matéria; rádios transmitiam trechos ou mesmo todo o conteúdo.

Quarenta anos depois, Hersey voltou ao Japão para complementar sua reportagem e entrevistou novamente os que ainda viviam e seus familiares.

A matéria de John Hersey, transformada num livro chamado simplesmente “Hiroshima”, é considerada um clássico do jornalismo e encontra-se disponível até hoje, com várias edições e reimpressões, estando sempre entre os primeiros lugares nas enquetes e pesquisas sobre as grandes reportagens já publicadas em língua inglesa.

A mais nova edição brasileira ficou a cargo da Companhia Das Letras, que a publicou em sua coleção “Jornalismo Literário”, e pode ser encontrada nas boas livrarias.

That’s it...

Oam patapai

quinta-feira, 9 de julho de 2009

Medos e delírios

"Hey! Mr. Tambourine Man, play a song for me,

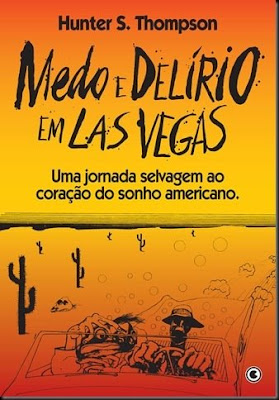

Hunter S. Thompson talvez seja mais conhecido hoje como o autor de um livro que originou um filme com Johnny Depp do que como jornalista e criador do chamado “jornalismo gonzo”, onde, grosso modo, a objetividade é substituída pela subjetividade do jornalista, que se torna parte da própria matéria, sendo narrador em primeira pessoa de tudo o que acontece.

Dr. Thompson, como preferia ser chamado (após conseguir o título de “doutor” na Universal Life Church), nasceu no Kentucky, U. S. of A., em 1935. Prestou o serviço militar na aeronáutica, mas foi dispensado com honras em 1958, pois era “talentoso como cadete, mas não muito ligado nas políticas militares”.

Após sua saída da caserna, arriscou-se na imprensa e trabalhou em vários jornais, seja em Porto Rico ou no Brasil, até deparar-se com sua grande chance em 1965: escrever um artigo sobre os Hell’s Angels, a famosa gangue de motoqueiros de Los Angeles, que daria muito o que falar em 1969 graças a uma ideia infeliz e idiota dos Rolling Stones.

O artigo foi publicado, e logo ofertas para escrever um livro sobre os Angels pipocaram de diversos cantos, levando Hunter a se aprofundar no assunto e passar um bom tempo em companhia dos motoqueiros, mais ou menos um ano, até ser espancado por eles, que ficaram chateados quando se deram conta que não iam lucrar em nada com o tal livro.

Com o sucesso da empreitada, Dr. Thompson se torna conhecido e passa a escrever para diversos jornais e revistas, nesse meio tempo criando o estilo que ficou conhecido como “jornalismo gonzo”.

Seu trabalho mais conhecido, Medo e Delírio em Las Vegas, é publicado em 1972 (com ilustrações bizarras de Ralph Steadman), e traz a narrativa rápida, delirante, nervosa e paranóica de Raoul Duke (pseudônimo de Hunter), jornalista enviado a Vegas cobrir uma corrida (seguida por um congresso sobre a “ameaça das drogas” destinado a policiais) e que, para a jornada, leva seu “advogado samoano” e um porta-malas repleto de drogas de todos os tipos (e que tem uma das melhores frases de abertura de todos os tempos: “Estávamos em algum lugar perto de Barstow, à beira do deserto, quando as drogas começaram a fazer efeito.”).

O livro é um mergulho na América sob o ponto de vista de um alucinado narrador, que passa todas as páginas sob o efeito de um ou outro psicotrópico, tentando cumprir seu dever de jornalista e, ao mesmo tempo, descobrir o “Sonho Americano”.

Após o sucesso de Medo e Delírio, Dr. Thompson continuou com o jornalismo e publicando trabalhos em diversas revistas e jornais, principalmente na Rolling Stone. Com o tempo, tornou-se mais e mais recluso, evitando aparições e trabalhando em mais livros, sempre cercado de muitas armas, que eram suas paixões.

Para não quebrar a velha tradição dos escritores bebuns e doidões, Hunter S. Thompson deu cabo de sua vida em 20 de fevereiro de 2005, com um tiro nos miolos, enquanto falava ao telefone com a esposa. Seu filho e sua nora estavam em outro cômodo no momento, e pensaram que o ruído do tiro fosse o som de um livro caindo.

A editora Conrad publicou alguns livros do Dr. Thompson no Brasil (Hell’s Angels, Medo e Delírio em Las Vegas, A Grande Caçada aos Tubarões e Rum: Diário de um Jornalista Bêbado entre eles) e existe uma edição de Medo e Delírio de 1984, chamada Las Vegas na Cabeça, que pode ser encontrada na Estante Virtual (http://www.estantevirtual.com.br/).

Dois filmes foram produzidos com base em seus textos: Uma Espécie em Extinção (Where The Buffalo Roam, 1980), com Bill Murray e Peter Boyle, dirigido por Art Linson; e Medo e Delírio em Las Vegas (Fear and Loathing in Las Vegas, 1998), com Johnny Depp e Benício Del Toro no elenco e dirigido pelo ex-Monty Python Terry Gillian.

I'm not sleepy and there is no place I'm going to."

Entrevistador: Todos os escritores que entrevistamos durante esses anos, quase sem exceção, afirmaram que não conseguem escrever sob a influência de bebidas ou drogas – ou que, pelo menos, aquilo que escreveram teve que ser reescrito mais tarde. Qual seu comentário a respeito disso?

Hunter S. Thompson: Eles mentem. Ou talvez vocês tenham entrevistado um espectro muito pequeno de escritores. Isso é como dizer: “Todas as mulheres que entrevistamos com o passar dos anos juraram que, quase sem exceção, nunca praticaram sodomia” – sem explicar que todas essas entrevistas foram feitas num convento. Vocês entrevistaram Coleridge? Vocês entrevistaram Poe? Ou Scott Fitzgerald? Ou Mark Twain? Ou Fred Exley? Faulkner disse que o que ele bebia o tempo todo era, na realidade, chá gelado e não whiskey? Por favor. Quem diabos vocês pensam que escreveu o Apocalipse? Um bando de clérigos absolutamente sóbrios?

Entrevista por Douglas Brinkley e Terry McDonell para a Paris Review.

Hunter S. Thompson: Eles mentem. Ou talvez vocês tenham entrevistado um espectro muito pequeno de escritores. Isso é como dizer: “Todas as mulheres que entrevistamos com o passar dos anos juraram que, quase sem exceção, nunca praticaram sodomia” – sem explicar que todas essas entrevistas foram feitas num convento. Vocês entrevistaram Coleridge? Vocês entrevistaram Poe? Ou Scott Fitzgerald? Ou Mark Twain? Ou Fred Exley? Faulkner disse que o que ele bebia o tempo todo era, na realidade, chá gelado e não whiskey? Por favor. Quem diabos vocês pensam que escreveu o Apocalipse? Um bando de clérigos absolutamente sóbrios?

Entrevista por Douglas Brinkley e Terry McDonell para a Paris Review.

Hunter S. Thompson talvez seja mais conhecido hoje como o autor de um livro que originou um filme com Johnny Depp do que como jornalista e criador do chamado “jornalismo gonzo”, onde, grosso modo, a objetividade é substituída pela subjetividade do jornalista, que se torna parte da própria matéria, sendo narrador em primeira pessoa de tudo o que acontece.

Dr. Thompson, como preferia ser chamado (após conseguir o título de “doutor” na Universal Life Church), nasceu no Kentucky, U. S. of A., em 1935. Prestou o serviço militar na aeronáutica, mas foi dispensado com honras em 1958, pois era “talentoso como cadete, mas não muito ligado nas políticas militares”.

Após sua saída da caserna, arriscou-se na imprensa e trabalhou em vários jornais, seja em Porto Rico ou no Brasil, até deparar-se com sua grande chance em 1965: escrever um artigo sobre os Hell’s Angels, a famosa gangue de motoqueiros de Los Angeles, que daria muito o que falar em 1969 graças a uma ideia infeliz e idiota dos Rolling Stones.

O artigo foi publicado, e logo ofertas para escrever um livro sobre os Angels pipocaram de diversos cantos, levando Hunter a se aprofundar no assunto e passar um bom tempo em companhia dos motoqueiros, mais ou menos um ano, até ser espancado por eles, que ficaram chateados quando se deram conta que não iam lucrar em nada com o tal livro.

Com o sucesso da empreitada, Dr. Thompson se torna conhecido e passa a escrever para diversos jornais e revistas, nesse meio tempo criando o estilo que ficou conhecido como “jornalismo gonzo”.

Seu trabalho mais conhecido, Medo e Delírio em Las Vegas, é publicado em 1972 (com ilustrações bizarras de Ralph Steadman), e traz a narrativa rápida, delirante, nervosa e paranóica de Raoul Duke (pseudônimo de Hunter), jornalista enviado a Vegas cobrir uma corrida (seguida por um congresso sobre a “ameaça das drogas” destinado a policiais) e que, para a jornada, leva seu “advogado samoano” e um porta-malas repleto de drogas de todos os tipos (e que tem uma das melhores frases de abertura de todos os tempos: “Estávamos em algum lugar perto de Barstow, à beira do deserto, quando as drogas começaram a fazer efeito.”).

O livro é um mergulho na América sob o ponto de vista de um alucinado narrador, que passa todas as páginas sob o efeito de um ou outro psicotrópico, tentando cumprir seu dever de jornalista e, ao mesmo tempo, descobrir o “Sonho Americano”.

Após o sucesso de Medo e Delírio, Dr. Thompson continuou com o jornalismo e publicando trabalhos em diversas revistas e jornais, principalmente na Rolling Stone. Com o tempo, tornou-se mais e mais recluso, evitando aparições e trabalhando em mais livros, sempre cercado de muitas armas, que eram suas paixões.

Para não quebrar a velha tradição dos escritores bebuns e doidões, Hunter S. Thompson deu cabo de sua vida em 20 de fevereiro de 2005, com um tiro nos miolos, enquanto falava ao telefone com a esposa. Seu filho e sua nora estavam em outro cômodo no momento, e pensaram que o ruído do tiro fosse o som de um livro caindo.

Como desejava Dr. Thompson, seu corpo foi cremado e suas cinzas foram, depois, disparadas de um canhão, junto com fogos de artifício, ao som de Mr. Tambourine Man, de Bob Dylan. Um final de acordo com a vida tresloucada do autor.

Em tempo:

A editora Conrad publicou alguns livros do Dr. Thompson no Brasil (Hell’s Angels, Medo e Delírio em Las Vegas, A Grande Caçada aos Tubarões e Rum: Diário de um Jornalista Bêbado entre eles) e existe uma edição de Medo e Delírio de 1984, chamada Las Vegas na Cabeça, que pode ser encontrada na Estante Virtual (http://www.estantevirtual.com.br/).

Dois filmes foram produzidos com base em seus textos: Uma Espécie em Extinção (Where The Buffalo Roam, 1980), com Bill Murray e Peter Boyle, dirigido por Art Linson; e Medo e Delírio em Las Vegas (Fear and Loathing in Las Vegas, 1998), com Johnny Depp e Benício Del Toro no elenco e dirigido pelo ex-Monty Python Terry Gillian.

Por enquanto é só...

Oam patapai

quarta-feira, 27 de maio de 2009

Shakespeare em Paris

"It's getting late, for scribbling and scratching on the paper..."

A pequena livraria da senhorita Beach, que vendia e, principalmente, emprestava livros, tornou-se em pouco tempo um ponto de encontro de diversos artistas que residiam na capital francesa ou estavam apenas de passagem (chegando a se tornar a posta-restante de vários deles), fossem escritores, pintores, músicos, escultores, atores etc. Americanos, ingleses, irlandeses e mesmo franceses.

Por lá estiveram, em turnos, Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald, Sherwood Anderson, Gertrude Stein, James Joyce, Ezra Pound, George Antheil, Man Ray, e até mesmo Sergei Eisenstein fez uma visita.

Além de vender e emprestar livros, um belo dia Sylvia resolveu, muito afoitamente, tornar-se editora. Mas não uma editora qualquer; sua intenção era publicar um dos mais notórios desafios literários e lingüísticos do século 20: “Ulisses”, de James Joyce.

O livro já fora recusado por vários editores, e mesmo os gráficos ingleses se recusavam a imprimi-lo, pois o consideravam pornográfico (na Inglaterra da época, em casos de obscenidade, o impressor do trabalho também era processado).

Não era a primeira vez que Joyce tinha problema com seus escritos: “Um Retrato do Artista (Stephen Hero)” teve uma saga parecida.

Enfrentando a falta de fundos, a inexperiência em assuntos editoriais e as exigências e correções constantes de Joyce, Sylvia manteve-se firme e em 2 de fevereiro de 1922 (aniversário de Joyce) entregou as primeiras cópias ao eufórico autor (com cerca de seis erros tipográficos por página).

“Ulisses” foi um relativo sucesso para a livraria e sua publicação veio a causar furor em alguns países, sendo proibido na Inglaterra até os anos 30 e somente liberado nos Estados Unidos em 1933, após a um julgamento livrá-lo da acusação de obscenidade (Hemingway se gabava de ter contrabandeado várias cópias para a América).

A vida da senhorita Beach como “patrona” dos artistas “expatriados” continuou aos trancos e barrancos, sempre com o caixa da loja no vermelho (principalmente devido aos gastos absurdos com a obra-prima de Joyce), mas também contando com a ajuda de seus inúmeros amigos das letras e das artes.

O lugar permaneceu aberto, e um centro referência para artistas, por 22 anos, até ser fechado pela proprietária em 1941, já em plena Segunda Guerra Mundial, após a visita de um oficial alemão que exigiu comprar uma cópia do “Finnegans Wake”, de James Joyce, e foi contrariado pela dona, que alegou ser uma cópia particular.

Amedrontada pela possível retaliação do oficial nazista, Sylvia resolveu fechar a livraria no mesmo dia: recolheu os livros e os escondeu, tirou a placa da entrada e foi seguir com a vida, mas não teve muita sorte: pouco tempo depois foi presa e passou seis meses num campo de concentração.

Já de volta a Paris, em 1944, como ela mesma conta em seu livro de memórias (no Brasil: Shakespeare and Company: uma livraria na Paris do entre-guerras, Casa da Palavra, 2007), sua rua foi “liberada” dos nazistas por ninguém menos que Ernest Hemingway – a caminho para “libertar” o bar do Hotel Ritz –, que chegou num jipe, com o uniforme manchado de sangue, metralhadora em mãos e acompanhado por um punhado de soldados sob seu comando (numa clara violação das normas de combate, pois era um jornalista, um correspondente de guerra, e não um combatente: podia vestir uniforme e receber patente de oficial, mas não deveria portar armas nem comandar tropas).

Após a libertação, infelizmente, Sylvia decidiu que não reabriria a Shakespeare and Company: o fim de uma era.

Corta para 1951.

George Whitman (1912), um americano bastante peculiar, com ideais socialistas e que já percorrera boa parte do mundo tentando encontrar algo o que fazer de sua vida, se estabelece em Paris e resolve abrir uma livraria na cidade, chamada Le Mistral.

Tentando manter o “ideal socialista” vivo, Whitman permite que jovens escritores e artistas sem dinheiro fiquem em sua livraria por algum tempo, dormindo e comendo, desde que ajudem, durante um curto período do dia, nas tarefas diárias do lugar.

Whitman continua a promover leituras de novos autores e poetas contemporâneos em sua Le Mistral, o que acaba por atrair a atenção de Sylvia Beach – ainda vivendo em Paris –, que comparece a um desses eventos. Tornam-se amigos e, com o tempo, George acabaria por comprar parte do acervo da americana.

Em 1964, após a morte de Sylvia, e com sua permissão, muda o nome da livraria para Shakespeare and Company.

Desde então vem mantendo a tradição de receber jovens escritores, poetas e artistas na livraria em troca de um pouco de trabalho, além de continuar com as leituras de poesias, encenações, pocket shows etc.

Hoje, 2009, conta também com a ajuda da filha, curiosamente chamada Sylvia, para administrar a livraria.

Referências

Além do citado livro de memórias de Sylvia Beach (Shakespeare and Company: uma livraria na Paris do entre-guerras, Casa da Palavra, 2007),

“Um livro por dia: minha temporada parisiense na Shakespeare and Company”, de Jeremy Mercer, jornalista canadense, publicado pela editora Casa da Palavra em 2007; e

Em tempo: existe uma Shakespeare and Company em Nova York, mas não sei se é uma “franquia” ou não.

Paris, 1919. A Primeira Guerra Mundial terminara poucos meses antes, deixando a Europa arrasada. Com a crise financeira causada pelo conflito, a moeda francesa perdera muito de seu valor em comparação ao dólar americano, o que acaba por causar um afluxo inédito de visitantes do outro lado do Atlântico; sendo que alguns deles acabaram ficando na cidade, onde a vida era bem mais barata que na América.

Entre estes “visitantes permanentes” encontra-se uma norte-americana chamada Sylvia Beach (1887 – 1962), filha de um pastor presbiteriano, que, estudando literatura francesa em Paris, resolve abrir, com dinheiro emprestado pela mãe, uma livraria dirigida ao público de língua inglesa que flanava em quantidade pela cidade: nascia a Shakespeare and Company.

Entre estes “visitantes permanentes” encontra-se uma norte-americana chamada Sylvia Beach (1887 – 1962), filha de um pastor presbiteriano, que, estudando literatura francesa em Paris, resolve abrir, com dinheiro emprestado pela mãe, uma livraria dirigida ao público de língua inglesa que flanava em quantidade pela cidade: nascia a Shakespeare and Company.

A pequena livraria da senhorita Beach, que vendia e, principalmente, emprestava livros, tornou-se em pouco tempo um ponto de encontro de diversos artistas que residiam na capital francesa ou estavam apenas de passagem (chegando a se tornar a posta-restante de vários deles), fossem escritores, pintores, músicos, escultores, atores etc. Americanos, ingleses, irlandeses e mesmo franceses.

Por lá estiveram, em turnos, Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald, Sherwood Anderson, Gertrude Stein, James Joyce, Ezra Pound, George Antheil, Man Ray, e até mesmo Sergei Eisenstein fez uma visita.

Além de vender e emprestar livros, um belo dia Sylvia resolveu, muito afoitamente, tornar-se editora. Mas não uma editora qualquer; sua intenção era publicar um dos mais notórios desafios literários e lingüísticos do século 20: “Ulisses”, de James Joyce.

O livro já fora recusado por vários editores, e mesmo os gráficos ingleses se recusavam a imprimi-lo, pois o consideravam pornográfico (na Inglaterra da época, em casos de obscenidade, o impressor do trabalho também era processado).

Não era a primeira vez que Joyce tinha problema com seus escritos: “Um Retrato do Artista (Stephen Hero)” teve uma saga parecida.

Enfrentando a falta de fundos, a inexperiência em assuntos editoriais e as exigências e correções constantes de Joyce, Sylvia manteve-se firme e em 2 de fevereiro de 1922 (aniversário de Joyce) entregou as primeiras cópias ao eufórico autor (com cerca de seis erros tipográficos por página).

“Ulisses” foi um relativo sucesso para a livraria e sua publicação veio a causar furor em alguns países, sendo proibido na Inglaterra até os anos 30 e somente liberado nos Estados Unidos em 1933, após a um julgamento livrá-lo da acusação de obscenidade (Hemingway se gabava de ter contrabandeado várias cópias para a América).

A vida da senhorita Beach como “patrona” dos artistas “expatriados” continuou aos trancos e barrancos, sempre com o caixa da loja no vermelho (principalmente devido aos gastos absurdos com a obra-prima de Joyce), mas também contando com a ajuda de seus inúmeros amigos das letras e das artes.

O lugar permaneceu aberto, e um centro referência para artistas, por 22 anos, até ser fechado pela proprietária em 1941, já em plena Segunda Guerra Mundial, após a visita de um oficial alemão que exigiu comprar uma cópia do “Finnegans Wake”, de James Joyce, e foi contrariado pela dona, que alegou ser uma cópia particular.

Amedrontada pela possível retaliação do oficial nazista, Sylvia resolveu fechar a livraria no mesmo dia: recolheu os livros e os escondeu, tirou a placa da entrada e foi seguir com a vida, mas não teve muita sorte: pouco tempo depois foi presa e passou seis meses num campo de concentração.

Já de volta a Paris, em 1944, como ela mesma conta em seu livro de memórias (no Brasil: Shakespeare and Company: uma livraria na Paris do entre-guerras, Casa da Palavra, 2007), sua rua foi “liberada” dos nazistas por ninguém menos que Ernest Hemingway – a caminho para “libertar” o bar do Hotel Ritz –, que chegou num jipe, com o uniforme manchado de sangue, metralhadora em mãos e acompanhado por um punhado de soldados sob seu comando (numa clara violação das normas de combate, pois era um jornalista, um correspondente de guerra, e não um combatente: podia vestir uniforme e receber patente de oficial, mas não deveria portar armas nem comandar tropas).

Após a libertação, infelizmente, Sylvia decidiu que não reabriria a Shakespeare and Company: o fim de uma era.

Corta para 1951.

George Whitman (1912), um americano bastante peculiar, com ideais socialistas e que já percorrera boa parte do mundo tentando encontrar algo o que fazer de sua vida, se estabelece em Paris e resolve abrir uma livraria na cidade, chamada Le Mistral.

Tentando manter o “ideal socialista” vivo, Whitman permite que jovens escritores e artistas sem dinheiro fiquem em sua livraria por algum tempo, dormindo e comendo, desde que ajudem, durante um curto período do dia, nas tarefas diárias do lugar.

Whitman continua a promover leituras de novos autores e poetas contemporâneos em sua Le Mistral, o que acaba por atrair a atenção de Sylvia Beach – ainda vivendo em Paris –, que comparece a um desses eventos. Tornam-se amigos e, com o tempo, George acabaria por comprar parte do acervo da americana.

Em 1964, após a morte de Sylvia, e com sua permissão, muda o nome da livraria para Shakespeare and Company.

Desde então vem mantendo a tradição de receber jovens escritores, poetas e artistas na livraria em troca de um pouco de trabalho, além de continuar com as leituras de poesias, encenações, pocket shows etc.

Hoje, 2009, conta também com a ajuda da filha, curiosamente chamada Sylvia, para administrar a livraria.

Referências

Além do citado livro de memórias de Sylvia Beach (Shakespeare and Company: uma livraria na Paris do entre-guerras, Casa da Palavra, 2007),

podem ser encontrados nas melhores livrarias ou sebos os livros:

“Um livro por dia: minha temporada parisiense na Shakespeare and Company”, de Jeremy Mercer, jornalista canadense, publicado pela editora Casa da Palavra em 2007; e

“Os Exilados de Montparnasse”, de Jean-Paul Caracalla, lançado pela Record em 2009.

Quem quiser ainda pode procurar pelo documentário sobre George Whitman e a Shakespeare and Company: “Portrait of a Bookstore as an Old Man”, dirigido por Gonzague Pichelin e Benjamin Sutherland (uma versão streaming e uma para download gratuito podem ser encontradas no Google Vídeos).

Em tempo: existe uma Shakespeare and Company em Nova York, mas não sei se é uma “franquia” ou não.

Oam patapai

sexta-feira, 8 de maio de 2009

Certeza

"Where do we go from here?"

Os projéteis zumbiam acima e ele nem percebeu a chegada do sargento, até receber um chute nas costelas.

“Levanta daí, soldado. Seus companheiros precisam de você. Eles contam com você. Vamos lá...”

“Claro que pode, soldado. Não existe covarde nessa companhia. Vamos logo, para de rastejar e mostra praqueles filhos da puta como se luta. Manda bala neles, porra!”

O soldado não se moveu.

“Levanta daí seu desgraçado, seu covarde de merda... Começa a se comportar que nem homem, senão eu mesmo meto uma porra duma bala na tua cara!”

“Tanto faz, sargento, tanto faz... porra... Pode ser o senhor ou pode ser o inimigo, não importa, porque eu sei, eu sei... eu tenho certeza que a próxima bala que vier vai me acertar, vai ser minha... minha... vai ter meu nome nela... Pode atirar sargento, pode atirar... pode atirar...”

-------------------------------------------------------------------------

Dentro da trincheira enlameada, encolhido ao fundo e com o fuzil atirado de lado, ele comprimia as mãos, em desespero, contra o capacete, tentando pregá-lo à cabeça.

Estava quase sozinho: o cadáver de um companheiro de pelotão jazia perto, com o uniforme estranhamente limpo, um dos olhos ainda aberto e diversas perfurações a lhe decorarem o peito.

Os projéteis zumbiam acima e ele nem percebeu a chegada do sargento, até receber um chute nas costelas.

“Levanta daí, soldado. Seus companheiros precisam de você. Eles contam com você. Vamos lá...”

“Eu não posso, sargento.”

“Claro que pode, soldado. Não existe covarde nessa companhia. Vamos logo, para de rastejar e mostra praqueles filhos da puta como se luta. Manda bala neles, porra!”

O soldado não se moveu.

“Levanta daí seu desgraçado, seu covarde de merda... Começa a se comportar que nem homem, senão eu mesmo meto uma porra duma bala na tua cara!”

Virando-se lentamente, sem tirar as mãos do capacete e gritando em meio à cacofonia da batalha, o soldado respondeu:

“Tanto faz, sargento, tanto faz... porra... Pode ser o senhor ou pode ser o inimigo, não importa, porque eu sei, eu sei... eu tenho certeza que a próxima bala que vier vai me acertar, vai ser minha... minha... vai ter meu nome nela... Pode atirar sargento, pode atirar... pode atirar...”

-------------------------------------------------------------------------

Oam patapai

quarta-feira, 29 de abril de 2009

Reza brava

"Welcome my son, welcome to the machine..."

Loud Prayer

Our Father whose art's in heaven

Hollow be Thy name

Unless things change

Thy wigdom come and gone

Thy will will be undone

On earth as it isn't heaven

Give us this day our daily bread

At least three times a day

And forgive us our trespasses

As we would forgive those lovelies

Whom we wish would trespass against us

And lead us not into temptation

Too often on weekdays

But deliver us from evil

Whose presence remains unexplained

In Thy kingdom of power and glory

Oh, man

by Lawrence Ferlinghetti

Our Father whose art's in heaven

Hollow be Thy name

Unless things change

Thy wigdom come and gone

Thy will will be undone

On earth as it isn't heaven

Give us this day our daily bread

At least three times a day

And forgive us our trespasses

As we would forgive those lovelies

Whom we wish would trespass against us

And lead us not into temptation

Too often on weekdays

But deliver us from evil

Whose presence remains unexplained

In Thy kingdom of power and glory

Oh, man

by Lawrence Ferlinghetti

(Segue uma tradução/adaptação caseira meio tosca)

Prece em alto volume

Pai Nosso cuja arte está no Céu

vazio seja teu nome

a não ser que as coisas mudem.

vazio seja teu nome

a não ser que as coisas mudem.

Tuas broncas vieram e se foram

e Tua vontade será desfeita

aqui na Terra, já que não é o Céu.

e Tua vontade será desfeita

aqui na Terra, já que não é o Céu.

O pão nosso de cada dia nos dai hoje

pelo menos três vezes ao dia.

pelo menos três vezes ao dia.

E perdoai nossos pecados

assim como nós perdoamos aquelas lindas garotas

que desejamos que pequem conosco.

assim como nós perdoamos aquelas lindas garotas

que desejamos que pequem conosco.

E não nos deixeis cair em tentação

com frequência durante a semana.

com frequência durante a semana.

Mas livrai-nos do mal

cuja presença continua inexplicável

Em teu reino de poder e glória.

cuja presença continua inexplicável

Em teu reino de poder e glória.

Ah, cara…

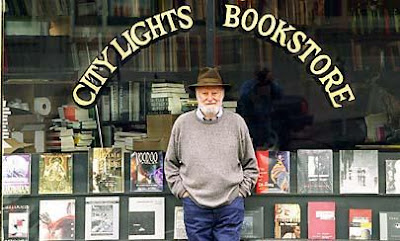

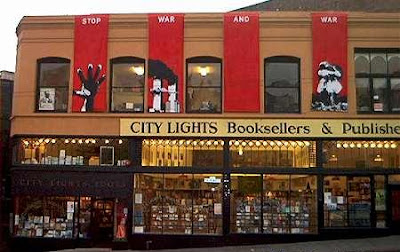

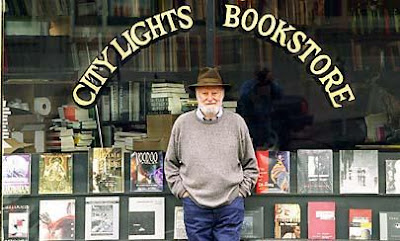

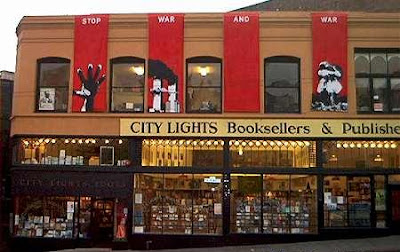

Lawrence Ferlinghetti é um poeta americano, fundador da famosa livraria e editora City Lights, em São Francisco. Nasceu em 24 de março de 1919, em Yonkers, Nova York e tornou-se conhecido ao associar-se ao movimento Beat, que encarava sua livraria como uma espécie de “quartel-general” na costa oeste americana, lançando vários trabalhos pela sua editora. Ele mesmo nunca se considerou um Beat, já que era de outra geração. Publicou o longo, e agora famoso, poema “Howl”, de Allen Ginsberg (editado no Brasil com o título de “Uivo”, pela L&PM, em sua coleção de livros de bolso), e teve que defender-se nos tribunais da acusação de “obscenidade”; o que só serviu para promover o livro. Sempre um crítico da sociedade americana, é engajado politicamente e se considera um “anarquista filosófico”. Seu trabalho mais famoso é “A Coney Island Of The Mind”, um livro que já vendeu mais de um milhão de cópias, coisa rara no caso da poesia, e que foi publicado no Brasil como “Um Parque de Diversões da Cabeça”, também pela L&PM Pocket. A City Lights Bookstore tornou-se uma fundação e é considerada patrimônio da cidade de São Francisco, onde Lawrence continua trabalhando até hoje (abril de 2009).

Em tempo: Loud Prayer não é de A Coney Island Of The Mind.

Oam patapai

Assinar:

Postagens (Atom)